Regenwetter motiviert uns zu einem Ausflug nach Görlitz. Zuvor haben wir die Stadt vor 10 Jahren besucht und trafen auf viele Baustellen. Trotz Baustellen blieb nicht verborgen, dass in Görlitz außergewöhnliche Juwelen poliert werden, die in einigen Jahren funkeln werden. Unser erneuter Besuch nach 10 Jahren bestätigt großen Erfolg der Sanierungsanstrengungen.

Regenwetter motiviert uns zu einem Ausflug nach Görlitz. Zuvor haben wir die Stadt vor 10 Jahren besucht und trafen auf viele Baustellen. Trotz Baustellen blieb nicht verborgen, dass in Görlitz außergewöhnliche Juwelen poliert werden, die in einigen Jahren funkeln werden. Unser erneuter Besuch nach 10 Jahren bestätigt großen Erfolg der Sanierungsanstrengungen.Unsere Stadtbesichtigung unterbrechen wir in Anbetracht schwerer Regengüsse mit einem Besuch des im Schönhof beheimateten Schlesischen Museums. Im Unterschied zur absolut lohnenswerten Stadtbesichtigung können wir den Museumsbesuch nur mit Vorbehalten empfehlen (zur Begründung siehe 'Weiterlesen'). Wir nehmen uns vor, bei nächster Gelegenheit und schönem Wetter mit besserer Vorbereitung nach Görlitz zurückzukehren. Einen kleinen Stadtführer in Buchform haben wir bereits erstanden. - Fotogalerie Görlitz

Die an der Via Regia liegende Stadt Görlitz ist zwar nicht sorbische Hauptstadt der Oberlausitz (das ist die sehenswerte Stadt Bautzen), aber sie ist größte Stadt der Region. Im 14. Jahrhundert stieg Görlitz mit dem Stapelrecht für das in ganz Europa nachgefragte Färberwaid zum mittelalterlichen Handelszentrum auf. Unter preußischer Herrschaft erlebte Görlitz ab 1815 eine zweite Blütezeit. Wirtschaftliche Macht und Reichtum der Stadt prägten das Stadtbild von Görlitz. Das Bild der Altstadt dominiert ein dichtes Ensemble spätgotischer, Renaissance- und Barockbürgerhäuser, das den 2. Weltkrieg relativ unbeschadert überlebt hat.

Die an der Via Regia liegende Stadt Görlitz ist zwar nicht sorbische Hauptstadt der Oberlausitz (das ist die sehenswerte Stadt Bautzen), aber sie ist größte Stadt der Region. Im 14. Jahrhundert stieg Görlitz mit dem Stapelrecht für das in ganz Europa nachgefragte Färberwaid zum mittelalterlichen Handelszentrum auf. Unter preußischer Herrschaft erlebte Görlitz ab 1815 eine zweite Blütezeit. Wirtschaftliche Macht und Reichtum der Stadt prägten das Stadtbild von Görlitz. Das Bild der Altstadt dominiert ein dichtes Ensemble spätgotischer, Renaissance- und Barockbürgerhäuser, das den 2. Weltkrieg relativ unbeschadert überlebt hat.Nach dem 2. Weltkrieg wurde Görlitz durch die im Potsdamer Abkommen beschlossene Oder-Neiße-Grenze geteilt. Der östlich der Neiße gelegene Teil der Stadt kam unter polnische Verwaltung und wird polnisch Zgorzelec genannt.

Während der DDR verfiel die historische Bausubstanz der Alt- und Innenstadt. Geplante flächendeckende Abrisse der Altstadt verhinderte 1989 die politische Wende. Mit mehr als 4000 Kultur- und Baudenkmälern gilt Görlitz in der Gegenwart als das größte zusammenhängende deutsche Flächendenkmal.

Während der DDR verfiel die historische Bausubstanz der Alt- und Innenstadt. Geplante flächendeckende Abrisse der Altstadt verhinderte 1989 die politische Wende. Mit mehr als 4000 Kultur- und Baudenkmälern gilt Görlitz in der Gegenwart als das größte zusammenhängende deutsche Flächendenkmal.Besuch des Schlesischen Museums

Die interessante Architektur des Schönhofs

vermag nicht zu verbergen, dass der Komplex nur bedingt als Museum

geeignet ist. Ausstellungen sind mit mehreren Etagen und kleinen Geschossflächen auf 2 Baukörper verteilt.

Die interessante Architektur des Schönhofs

vermag nicht zu verbergen, dass der Komplex nur bedingt als Museum

geeignet ist. Ausstellungen sind mit mehreren Etagen und kleinen Geschossflächen auf 2 Baukörper verteilt.Unübersichtliche Flächenstrukturen treffen auf ungünstige Raumformate und Lichtverhältnisse. Voraussetzungen für eine verständliche Darstellung größerer Kontexte und für Vergnügen an der Betrachtung von Objekten sind subotimal organisiert. Zusätzlich empfinden wir die historisch und thematisch gegliederte Präsentation als textlastig. Sie verlangt Besuchern viel Lesearbeit ab, so dass zumindest diskutierbar ist, ob ein Museum für eine derart gestaltete Themenvermittlung der adäquate Ort ist, bzw. ob nicht andere Medien als Informationsquelle geeigneter wären.

Die Umsetzung multimedialer Konzepte halten wir in einem Raum für misslungen. In mehren Vitrinen machen ausgestellte Objekte und Texttafeln auf 'Stories' neugierig, die mittels Knopfdruck als Audio-Information abgerufen werden können. Nach Knopfdruck plärren Lautsprecher den Text in den Raum und beschallen alle gerade anwesenden Besucher auch dann, wenn sie sich für die jeweilige Story nicht interessieren. Wenn mehrere Audio-Informationen parallel abgerufen werden, hilft nur noch Flucht. (Ticket Normalpreis 6 €, Fotoerlaubnis 2 €)

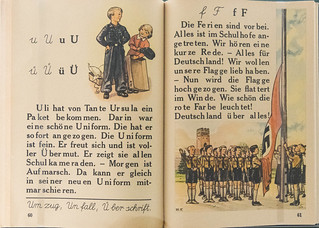

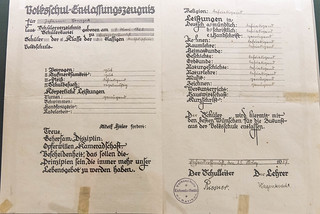

Das Museumskonzept fokussiert relativ einseitig auf ca. 1000-jähriger Kulturgeschichte Schlesiens

und berücksichtigt Aspekte von Politik, Wirtschaftskultur, Hochkultur

und Alltagskultur. Themenfelder wie Vor- und Frühgeschichte sowie Flora,

Fauna und Geologie bzw. 'Natur' der Region sind ausgeblendet. Schade!

Das Museumskonzept fokussiert relativ einseitig auf ca. 1000-jähriger Kulturgeschichte Schlesiens

und berücksichtigt Aspekte von Politik, Wirtschaftskultur, Hochkultur

und Alltagskultur. Themenfelder wie Vor- und Frühgeschichte sowie Flora,

Fauna und Geologie bzw. 'Natur' der Region sind ausgeblendet. Schade!Vermutete Leitideen des Ausstellungskonzeptes gefallen jedoch und erfreuen den Soziologen. Im Mittelpunkt stehen keine brillanten Einzelobjekte, von denen nur wenige zu sehen sind, sondern historische Entwicklungen der Lebenswelten von Menschen der Region.

Wie auch andernorts, unterliegen auch Rahmenbedingungen und Stellgrößen schlesischer

Lebenswelten vielfältigen komplexen Abhängigkeiten unter dem Einfluß von Klima,

Ressourcen, Fürsten, Adel, politischen Entscheidungen, Migrationen,

Religionskonflikten, Grenzkonflikten, Kriegen etc. und später auch

Großindustriellen, wie Henckel von Donnersmarck,

die mit enormer wirtschaftlicher Macht über Jahrhunderte den Takt des

schlesischen Lebens vorgeben und mit Berufung in den Adelsstand gefügig

gemacht werden. Wir lernen, dass sich unter wechselnden Machtverhältnissen die Grenzen Schlesiens über Jahrhunderte immer wieder veränderten. Wie sich die für die Region spezifischen komplexen Lebensbedingungen auf Kunst, Kultur, Wirtschaft, Handel und schließlich Alltagsleben und Denkweise der schlesischen Bevölkerung im zeitlichen Kontext auswirkten, machen einige Beispiele anschaulich.

Wie auch andernorts, unterliegen auch Rahmenbedingungen und Stellgrößen schlesischer

Lebenswelten vielfältigen komplexen Abhängigkeiten unter dem Einfluß von Klima,

Ressourcen, Fürsten, Adel, politischen Entscheidungen, Migrationen,

Religionskonflikten, Grenzkonflikten, Kriegen etc. und später auch

Großindustriellen, wie Henckel von Donnersmarck,

die mit enormer wirtschaftlicher Macht über Jahrhunderte den Takt des

schlesischen Lebens vorgeben und mit Berufung in den Adelsstand gefügig

gemacht werden. Wir lernen, dass sich unter wechselnden Machtverhältnissen die Grenzen Schlesiens über Jahrhunderte immer wieder veränderten. Wie sich die für die Region spezifischen komplexen Lebensbedingungen auf Kunst, Kultur, Wirtschaft, Handel und schließlich Alltagsleben und Denkweise der schlesischen Bevölkerung im zeitlichen Kontext auswirkten, machen einige Beispiele anschaulich.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen